Se io penso ai luoghi che hanno segnato la mia vita, c’è in primo luogo la campagna tortonese, gli stessi campi, gli stessi paesaggi dipinti da Pelizza e da Barabino. Poi, per quasi tutti gli anni della mia vita ho fatto le vacanze nelle valli e nei monti sopra il lago di Como, gli stessi luoghi più o meno dove Vittore Grubicy ha dipinto le sue

sinfonie panteiste e molto simili alle zone alpestri di Segantini. In terzo luogo sono finito a studiare a Genova e ho frequentato la Liguria in lungo e in largo, negli stessi posti dipinti da Nomellini (di cui ho conosciuto la nipote), da Guerello e da Rubaldo Merello. Posso dire di avere vissuto in un triangolo divisionista, e infatti il divisionismo italiano è senza dubbio un momento artistico nel quale entro con grande piacere e con cui avverto una grande assonanza, data anche dal fatto che mi sono cimentato io stesso con la pittura divisionista.

Parlare di divisionismo come corrente artistica comunque non è facile, perché va considerato che il Divisionismo, più che una corrente è una tecnica. Molti poeti simbolisti hanno dipinto con tecnica divisionista. Altri, come il grande maestro Pellizza, hanno usato il divisionismo per ottenere un realismo più efficace, più intenso e più spirituale.

Così il Divisionismo diventa anche un mezzo espressivo traghetta l’arte dalle visioni romantiche alla pittura sociale, fino al futurismo che con Balla, Severini e Boccioni ancora si avvale in molte opere della tecnica dei colori divisi. Ma non andiamo troppo avanti. Spesso ho pensato al parallelismo tra Macchiaioli e Impressionisti: dai primi si genera il divisionismo, dai francesi si genera il pointillisme. Non è solo una differenza formale: sembra che i francesi siano più interessati a cosa raccontare, mentre i colleghi italiani sembrano più concentrati su come raccontare. Naturalmente si tratta di opinioni personali, ma se guardiamo gli sviluppi successivi, forse troviamo una piccola conferma: Il pointillisme sfocia nei Nabis, nei Fauves e in quell'anticamera espressionista mitteleuropea di inizio secolo. Il divisionismo si evolve con Boccioni, Balla, Severini ed altri mostri sacri verso la destrutturazione dell'immagine, che attraverso il futurismo è già alle prime esperienze di astrazione. Dunque se da una parte c'è la via alla liberazione dell'interiorità e al suo racconto, dall'altra c'è il linguaggio espressivo, l'estetica che diventa anche vettore di significati, ma continua ad essere esercizio tecnico.

L’inizio del divisionismo in Italia si attribuisce a Gaetano Previati (lo abbiamo già incontrato tra i simbolisti) che nel 1891 con l'opera Maternità rende esplicita la sua adesione al divisionismo, di cui enuncia anche i fondamenti teorici. Nel 1907 partecipa all'allestimento della "Sala del sogno" della Biennale di Venezia ed espone al Salon des peintres divisionnistes italiens a Parigi. I quadri di Previati parlano una lingua nuova, dove il colore è spesso clamoroso. E' un simbolista che usa la scienza del colore per portarci in una dimension spesso mistica. Nonostante tutto ciò, secondo me Previati non è proprio il più rappresentativo del divisionismo. La sua grandezza di artista è quella di uno scopritore e di un traghettatore: da giovane aveva aderito alla Scapigliatura milanese che opponendosi al romanticismo italiano preferiva quello francese dei bohemièn, con il gusto del naturalismo, del maledettismo alla Baudelaire che anticipava verismo e decadentismo.

Nel divisionismo, il pittore non miscela i colori sulla tavolozza. Sceglie al contrario una separazione dei colori in singoli punti o linee che interagiscono fra di loro in senso ottico. Quindi è l'occhio di chi osserva che "vede" il colore desiderato dall'artista, ottenuto come effetto visivo accostando tra loro colori primari sulla base della loro complementarietà. Si è soliti dire che il divisionismo italiano "deriva" dal pointillisme francese, che accosta nella tela attraverso puntini (e non pennellate) i colori puri, senza mescolarli. Se i presupposti sono comuni, lo sviluppo italiano ha una identità propria, sostanzialmente diversa da quella francese. In Italia l'applicazione alla pittura delle nuove scoperte scientifiche relative al tema del colore non avviene nel modo strettamente ortodosso, fedele alle leggi della mescolanza ottica e ai principi della forma, come faceva per esempio Seurat. Forse proprio per questa capacità di deroga (a mio modesto parere), i risultati del divisionismo sono superiori a quelli del pointillisme, che in molti quadri è così intenso e grossolano da far pensare a una manciata di coriandoli. Naturalmente l'effetto è voluto. Credo che faccia parte di quello che dicevamo prima: i francesi sono più interessati a cosa raccontare, gli italiani a come raccontarlo. In Italia i puntini diventano piccole pennellate, l'accostamento è più preciso e minuzioso, e facilita enormemente l'occhio nel raggiungere il risultato voluto dall'artista. I colori in alcuni casi volutamente non sono particolarmente brillanti, ma si esprimono sempre attraverso delle variazione sulla triade di colori fondamentali rosso/giallo/blu che possono variare di intensità e di "calore", applicando questo concetto anche alla "prospettiva aerea" con i colori che si sbiadiscono man mano che si allontanano e dove il bianco (almeno in teoria) non esiste quasi, perché il bianco dovrebbe essere reso dall'accostamento di un rosa, di un celeste e di un giallo chiarissimi. Sarà poi il grande maestro Pellizza ( e con lui alcuni suoi allievi o colleghi) a mettere in pratica sulla tela questa ricerca della luce, ricerca densa di sensibilità per la dimensione umana che lo porterà a realizzare i capolavori di questa corrente.

I temi preferiti dal divisionismo sono i paesaggi e le figure umane. In particolare quando il divisionismo diventa simbolista, mette in primo piano la figura femminile, spesso idealizzata, che personifica il mistero della vita, della vecchiaia, dell'amore e della morte, gli altri temi esplorati dai Simbolisti. Le opere di questi pittori cambiarono il corso della pittura nazionale, facendola entrare nella modernità.

I Pittori italiani che applicarono la filosofia del simbolismo furono soprattutto i Divisionisti, primi fra tutti

Gaetano Previati, Maternità (1891)

Gaetano Previati, Gregge all'alba

Gaetano Previati, Paesaggio (1910-12)

Gaetano Previati, Fumatrici di hashish (1887)

Gaetano Previati (Ferrara, 31 agosto 1852 – Lavagna, 21 giugno 1920)

***

Giovanni Segantini, Ritorno al paese natale (1895)

Giovanni Segantini, Vanità (1897)

Giovanni Segantini, Alpe di maggio (1891)

Giovanni Segantini, Paesaggio di montagna (1898)

Giovanni Segantini (Arco, 15 gennaio 1858 – Monte Schafberg, 28 settembre 1899)

***

Angelo Morbelli, Battello sul lago Maggiore (1915)

Angelo Morbelli, Tetti sotto la neve (1910)

Angelo Morbelli, Il Natale dei rimasti (1903)

Angelo Morbelli, Ave Maria (1910)

Angelo Morbelli, Distendendo panni al sole (1916)

Angelo Morbelli, Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio, 1892

Angelo Morbelli (Alessandria, 18 luglio 1853 – Milano, 7 novembre 1919)

***

Giuseppe Pellizza, L'amore nella vita (1901-1903)

Giuseppe Pellizza, Idillio primaverile (1897)

Giuseppe Pellizza. Passeggiata amorosa (1901-1902)

Giuseppe Pellizza, Il sole (sole nascente) (1904)

Giuseppe Pellizza, Fiore reciso (1903)

Pellizza

è in assoluto il pittore che amo di più, e questa piccola tela che

rappresenta il funerale di un bambino è il mio quadro preferito. Negli

ultimi anni per ben due volte mi sono recato a Parigi al Musee d'Orsay

per poter vedere questo dipinto (che ho visto dal vero soltanto una

volta in tutta la vita). Putroppo mi è stato detto che il dipinto è

attualmente "in conservatoria".

Beh, allora dico, se è per tenerlo chiuso in un magazziono, tanto varrebbe restituirlo a Volpedo, dove è sorto un bel complesso museale sull'artista e dove tra l'altro l'Associazione Pellizza da Volpedo sta

svolgendo benissimo il suo compito e si preoccupa di esporre

periodicamente in varie occasioni diversi momenti della vita artistica

di Pellizza.

Giuseppe Pellizza, L'amore nella vita (c.1902)

Giuseppe Pellizza, Prato fiorito (1902-1906)

Giuseppe Pellizza, La processione (1892-94)

Giuseppe Pellizza, Il quarto stato (1901)

Giuseppe Pellizza, Sul fienile (1893)

Giuseppe Pellizza (Pellizza da Volpedo) (Volpedo, 28 luglio 1868 – Volpedo, 14 giugno 1907)

***

Vittore Grubicy, Inverno (1898)

Vittore Grubicy, Il cimitero di Ganna (1894)

Vittore Grubicy de Dragon (Milano, 15 ottobre 1851 – Milano, 4 agosto 1920)

* * *

Angelo Barabino, La fornace sotto la neve (1940)

Angelo Barabino, Neve nei dintorni di Tortona

Angelo Barabino, Pascolo alpestre (Pomeriggio in Val Sangone) (1908-1909)

Angelo Barabino, I prati della Principa (1907)

Angelo Barabino (Tortona, 1º gennaio 1883 – Milano, 5 novembre 1950)

* * *

Carlo Fornara, Il presagio (c.1905)

Carlo Fornara, Ultimi raggi

Carlo Fornara, Settembre a Buttogno (1941)

Carlo Fornara, Aratura in Argentina (La conquista della terra) (1916)

Carlo Fornara, l'aquilone (1902)

Carlo Fornara (Prestinone, 21 ottobre 1871 – Prestinone, 15 settembre 1968)

* * *

Emilio Longoni, Ghiacciaio (1912)

Emilio Longoni, Bambino con trombetta e cavallino (1893-96)

Emilio Longoni, Alba in montagna

Emilio Longoni (Barlassina, 9 luglio 1859 – Milano, 29 novembre 1932)

* * *

Plinio Nomellini, I corsari (1906)

Plinio Nomellini, Gente nuova (1909)

Plinio Nomellini, Mezzogiorno (1912)

Plinio Nomellini, Strada con figure (Albaro)

Plinio Nomellini, Sole e brina (1905-1910)

Plinio Nomellini, Il cantiere (1909)

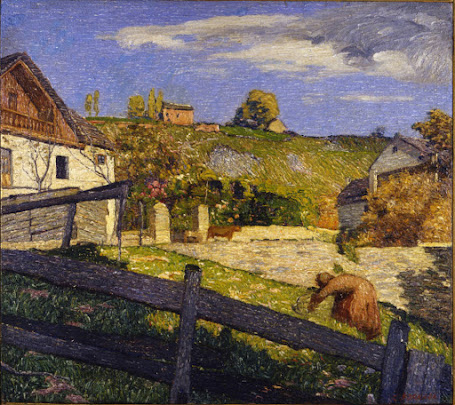

Plinio Nomellini, Festa al villaggio (1912-1913)

Plinio Nomellini, La ninfa rossa (1904)

Plinio Nomellini, Messi d’oro (1907-1908)

Plinio Nomellini (Livorno, 6 agosto 1866 – Firenze, 8 agosto 1943)

* * *

Aristide Sartorio, Pineta di Fregene (1936)

Giulio Aristide Sartorio (Roma, 11 febbraio 1860 – Roma, 3 ottobre 1932)

* * *

Giovanni Battista Ciolina, Mestizia crepuscolare (1899)

Giovanni Battista Ciolina, Primavera in Valle Vigezzo

* * *

Giovanni Battista Ciolina (Toceno, 15 maggio 1870 – Toceno, 29 maggio 1955)

Achille Tominetti, Scena pastorale con alberi in controluce (1910-1917)

Achille Tominetti, Neve e sole a Miazzina (1904-1906)

Achille Tominetti (Milano, 1º ottobre 1848 – Miazzina, 1º luglio 1917)

* * *

Naturalmente il divisionismo si svuluppa a macchia d'olio in varie scuole di nuovi pittori italiani, Trento ha dedicato a questa corrente una bellissima mostra nel Palazzo delle Albere, nella primavera/estate del 1990 e l'Electa ne ha pubblicato uno splendido catalogo, che ci offre una panoramica della vastità di questo fenomeno. La cosa interessante è vedere come ha permeato diverse scuole locali, producendo a volte soluzioni di un divisionismo rivisto in modo personale, reinterpretato da personalità artistiche notevoli.

Diversioni divisioniste in Liguria ( e oltre)

Rubaldo Merello, Bosco invernale (1900-1906)

Rubaldo Merello, Pini sul mare (1872)

Rubaldo Merello, Olivi a San Fruttuoso (1915)

Rubaldo Merello, Primissime luci d'aurora sulla conca di Portofino (1920-22)

Rubaldo Merello, Terrazza fiorita o Giardino con glicine (1910-14)

Rubaldo Merello (Isolato Valtellina, 16 luglio 1872 – Santa Margherita Ligure, 31 gennaio 1922)

una bella panoramica qui: https://www.pittoriliguri.info/pittori-liguri/pittori-liguri-800-900/merello-rubaldo/

Domenico Guerello

Domenico Guerello, Donna in azzurro (1920)

Domenico Guerello, Lavoro Quieto

Domenico Guerello, Alberi (1920 c.)

Domenico Guerello, Guerello, Calma argentea (Ritratto di Alma Fidora) (1922)

Domenico Guerello (Portofino, 1891 – Portofino, 1931)

https://www.pittoriliguri.info/pittori-liguri/pittori-liguri-800-900/guerello-domenico/

Sexto Canegallo, Il Porto di Genova

Sexto Canegallo, Paesaggio di riviera (c.1920)

Sexto Canegallo, Sofferenza

Sexto Canegallo, Paesaggio

Sexto Canegallo (Genova Sestri Ponente 1892 - Carezzano 1966)

Di questo personalissimo interprete del divisionismo, c'è un bel catalogo curato da Gianfranco Bruno nel 1983 per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Galileo Chini, Canale a Bangkok (1912)

Galileo Andrea Maria Chini (Firenze, 2 dicembre 1873 – Firenze, 23 agosto 1956)

Ho voluto inserire questo quadro perché me ne sono innamorato fin dal primo sguardo. Chini è un personaggio poliedrico: grafico e realizzatore di manifesti, ceramista e pittore, in questo quadro ci catapulta come un illusionista nella realtà un po' onirica di un oriente opalescente, in cui sentiamo il silenzio interrotto dallo sciabordio del canale e da qualche tintinnio lontano di Ting-Sha.

Il Divisionismo verso nuove avventure

Cosa diventerà il divisionismo? Come linguaggio espressivo, diventerà una delle chiavi futuriste. Ma prima dell'arrivo del fenomeno futurista anche Balla nel 1895 e Severini nel 1906 e Boccioni hanno esperienze che transitano nell'area divisionista, dalla quale, dopo una permanenza entro i canoni, traggono immediatamente l'impulso per la nuova avventura artistica che li renderà famosi. Anche in Cominetti, che viene canonicamente inserito nei divisionisti, si vede il destino dell'immagine che tende a dissolversi in senso dinamico ed esprimere il crescente "movimento" che sta per nascere in Italia.

Quindi, logicamente, questa è solo un'anteprima di questi alfieri dell'arte moderna.

Giacomo Balla, La fidanzata a Villa Borghese (1902)

Giacomo Balla, Paesaggio (1900)

Giacomo Balla, Lampada ad arco (1909-1911)

Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone (1912)

Giacomo Balla (Torino, 18 luglio 1871 – Roma, 1º marzo 1958)

Giuseppe Cominetti, Venerazione di Cristo (1907)

Giuseppe Cominetti, Ritratto di adolescente (1907)

Giuseppe Cominetti, Portatrici di ceste (1918)

Giuseppe Cominetti, Paesaggio con pecore (Omaggio a Segantini) (1907)

Giuseppe Cominetti, Carnevale a Parigi (1912)

Giuseppe Cominetti (Salasco, 28 ottobre 1882 – Roma, 21 aprile 1930)

Umberto Boccioni, Nudo di spalle (Effetto di sole) (1909)

Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 19 ottobre 1882 – Verona, 17 agosto 1916)

Gino Severini, Printemps à Montmartre (1909)

Gino Severini, Le marchand d'oublies (1909)

Gino Severini (Cortona, 7 aprile 1883 – Parigi, 26 febbraio 1966)

Nessun commento:

Posta un commento